デジタル変革に向けた人材育成!「ビジネスアーキテクト育成プログラム」

株式会社竹中工務店様

株式会社竹中工務店様

1610年(慶長15年)に創業された株式会社竹中工務店様。「最良の作品を世に遺し、社会に貢献する」という経営理念のもとに、建築を専業とし、国内外でランドマークとなる数多くの建築物を手掛け、建設業界と社会の発展に寄与されてきました。その企業活動は時代の流れとともに建築の枠を超えて、豊かで安心な「まちづくり」へと広がり、持続可能な社会の実現に貢献されています。

同社デジタル室では近年、全従業員向けのデジタルリテラシー教育やデジタル専門人材向け教育を推進。2024年からは「ビジネスの変革をリードする人材育成」を目標に掲げ、DX人材育成にも力を入れています。

ウチダ人材開発センタでは、この度、「社内業務の変革を起こす為の、現行ビジネスプロセスモデルの変革と新規ビジネスプロセスモデルの発想・構築ができる手法」と「既存事業・サービスに付加価値を創出する為の、既存事業に対する目的見直しと新たな目標設定・実現について発想・構築ができる手法」の2点の習得を目的とした、「ビジネスアーキテクト育成プログラム」を提供いたしました。

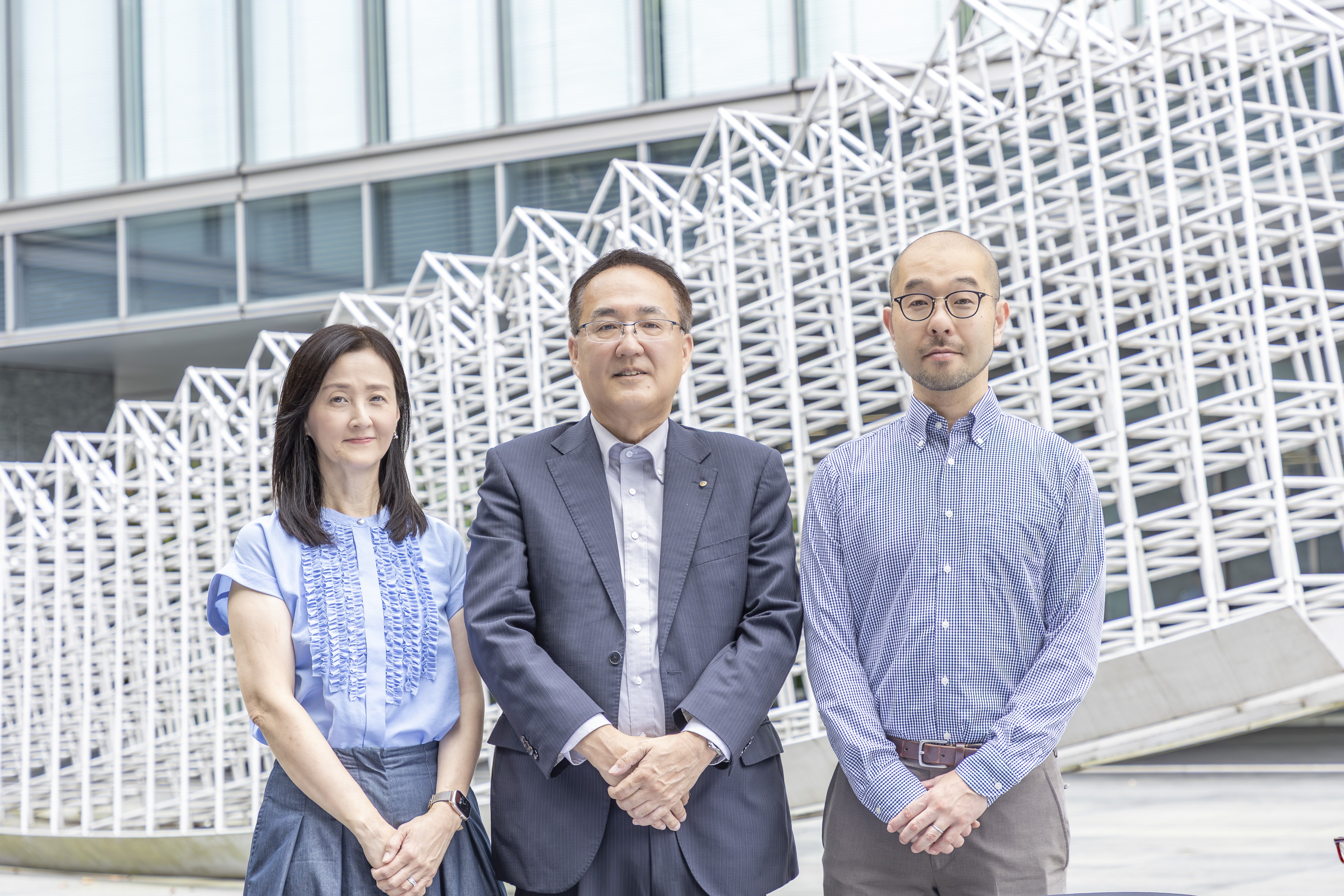

本日は株式会社竹中工務店様から、デジタル室に在籍する社員3名の方にインタビューをいたしました。当社の「ビジネスアーキテクト育成プログラム」を実施する決め手となった点や研修の効果、人材育成の今後の展望についてお話を伺いました。

株式会社竹中工務店

デジタル室

ビジネスアプリケーション1グループ

グループ長 芦田 浩史 様

チーフソリューションクリエイター 屋良 信幸 様

管理・教育グループ

チーフエキスパート 鳥居原 仁子 様

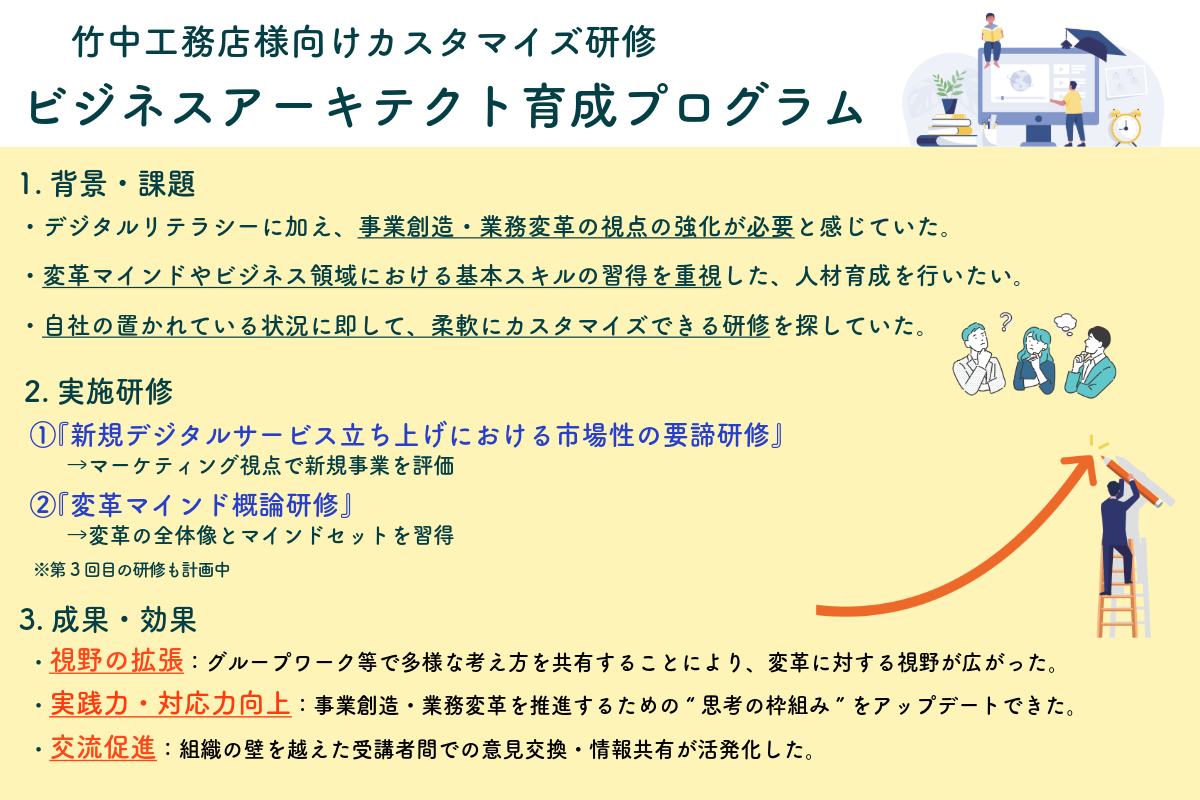

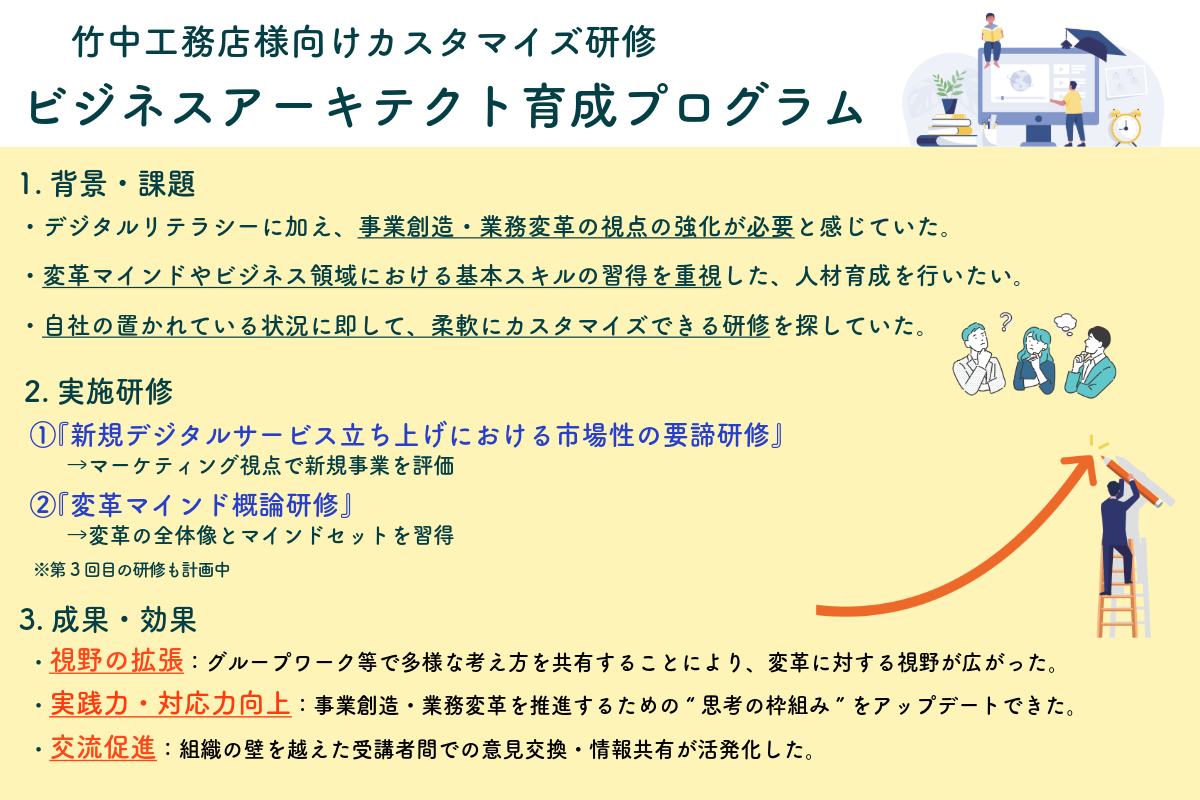

本事例の概要説明

貴社にて「ビジネスアーキテクト育成プログラム」を実施するに至った背景やきっかけ、現状の取り組みを教えてください

デジタル室 管理・教育グループ

チーフエキスパート

鳥居原様

鳥居原様

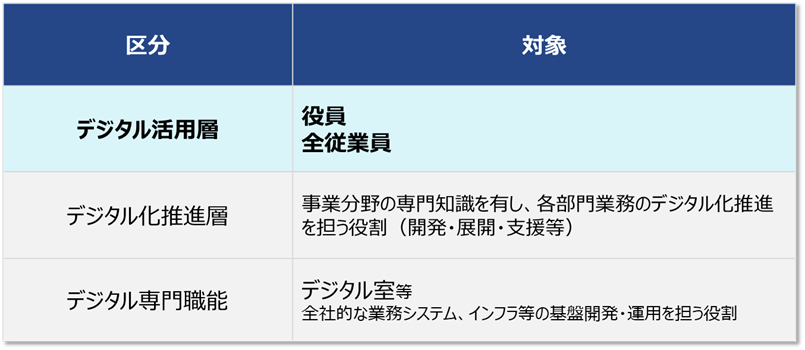

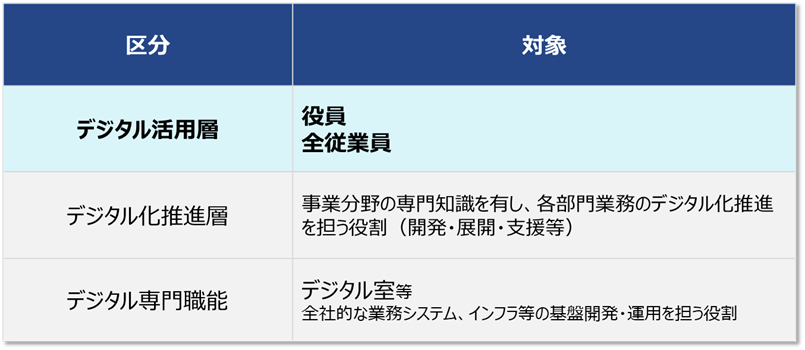

当社では2024年から、全従業員を大きく3つの階層に分けてデジタル教育に取り組んでいます。デジタルを活用して業務を行う「活用人材」(役員、全従業員が対象)、事業分野の専門知識を有し、各部門業務のデジタル化推進を担う「デジタル化推進層」、そして全社的な業務システム、インフラ等の基盤開発・運用を担う「デジタル専門職能」の3つです。「デジタル活用層」向けには、デジタルリテラシーの基礎を習得してもらうためのeラーニングの実施や、直接業務に役立つツール、例えば、クラウドストレージやAI、BIツール等を効果的に活用できるような情報発信をしています。「デジタル化推進層」については、社外カンファレンス等を通じて先進事例の情報収集をする機会を提供し、一部のメンバーには少し高度なスキル取得のためのオンライン学習コンテンツの提供も予定しています。そして「デジタル専門職能」向けには、DXアセスメントでデジタルスキル標準レベルを測定し、専門職能として必要なオンライン学習コンテンツ等を通じて自発的にデジタルリテラシー、推進スキルを習得できるような学習環境を提供しています。

竹中工務店におけるDX推進人材の分類

鳥居原様

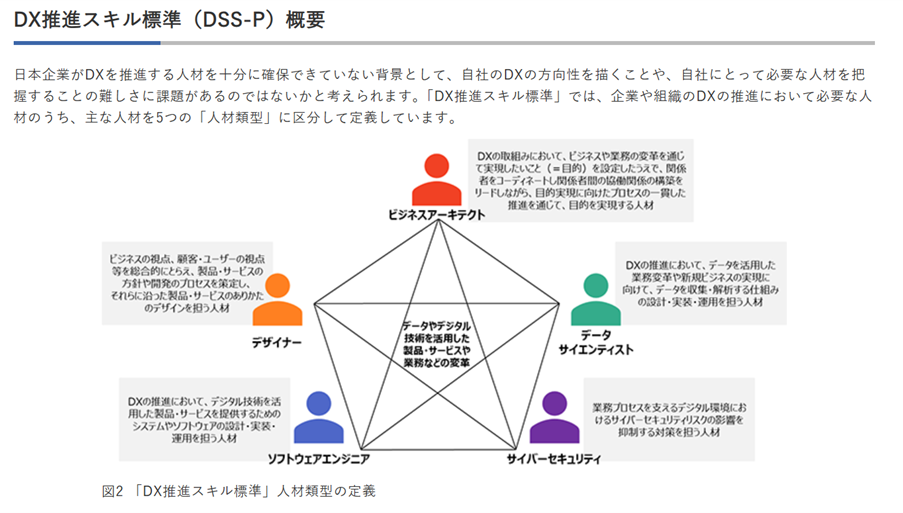

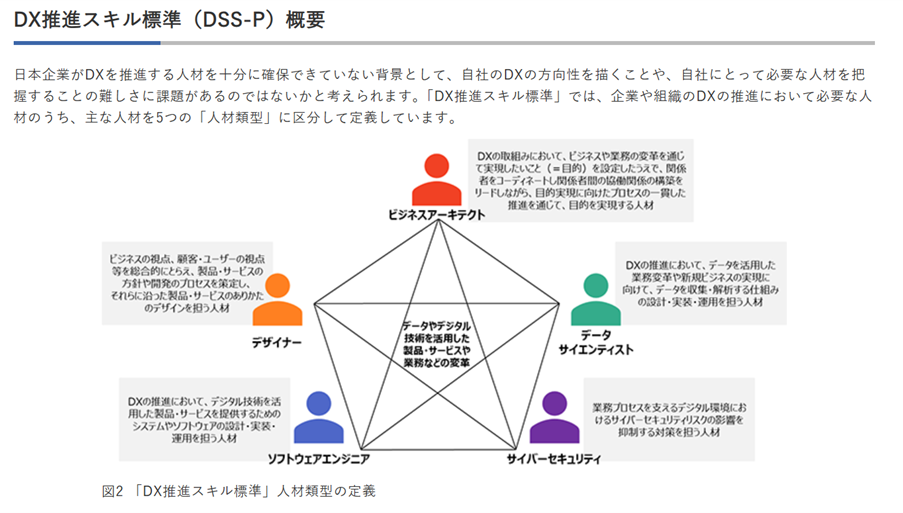

また、デジタル専門職能においては、経済産業省のIT政策実施機関である独立行政法人情報処理推進機構(略称: IPA)が定めたDX推進スキルの5つの人材群のうち、特に「ビジネスアーキテクト」の育成に力を入れています。

DX推進スキル標準(DSS-P)概要|(独)情報処理推進機構

屋良様

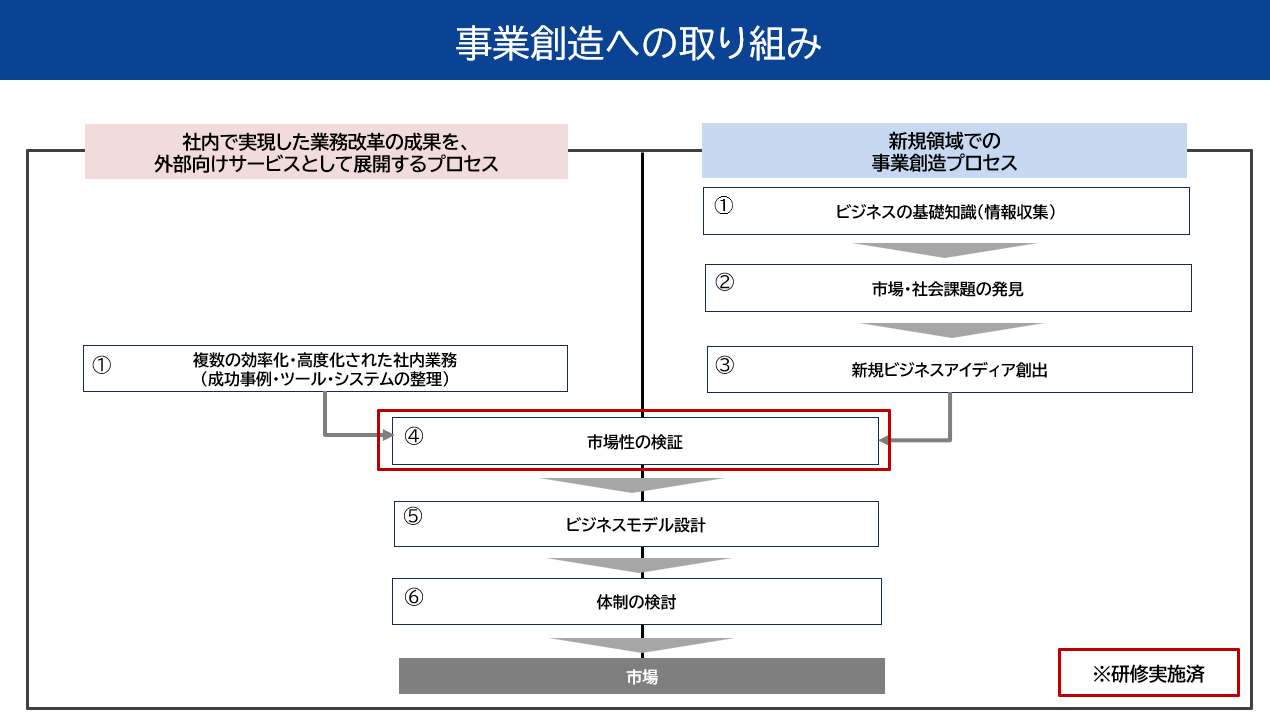

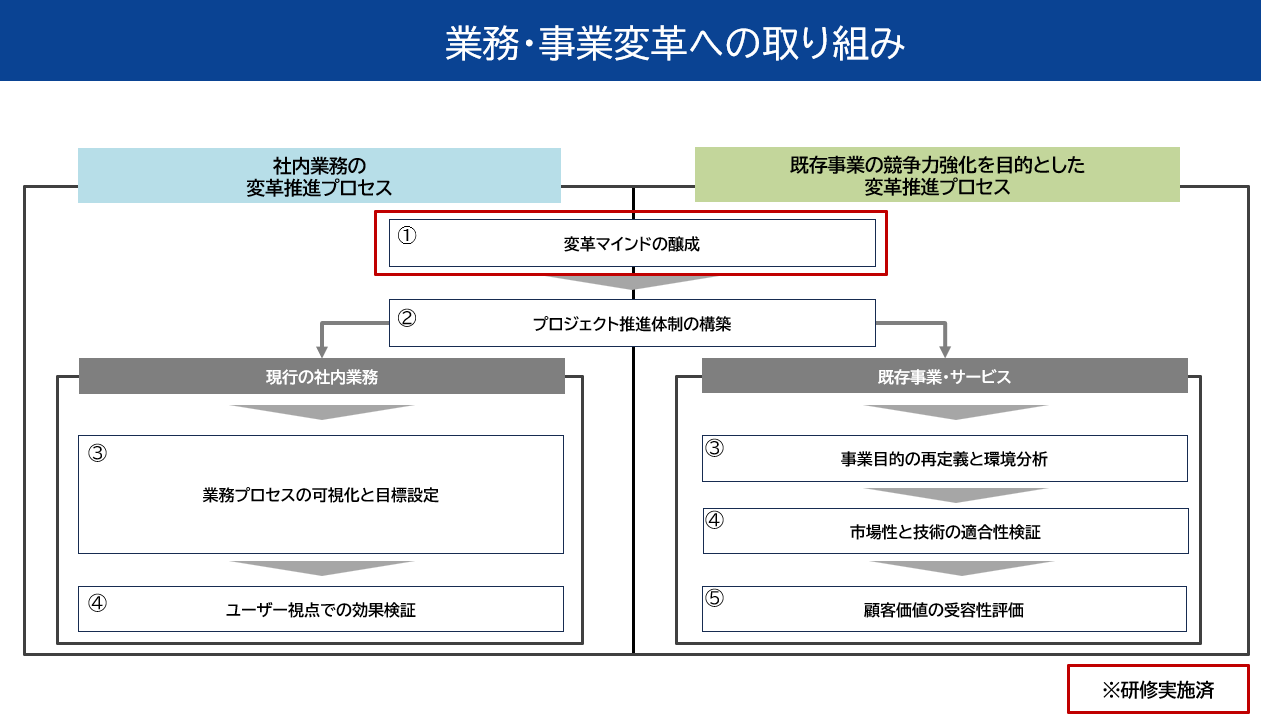

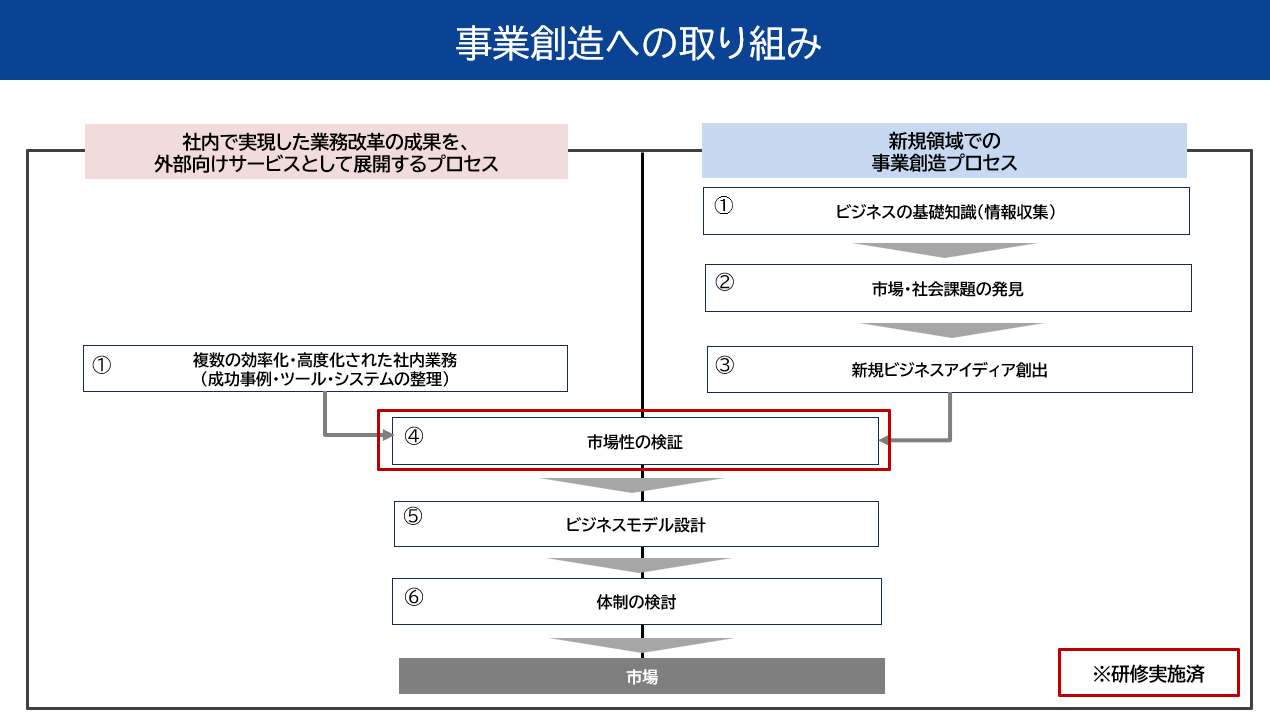

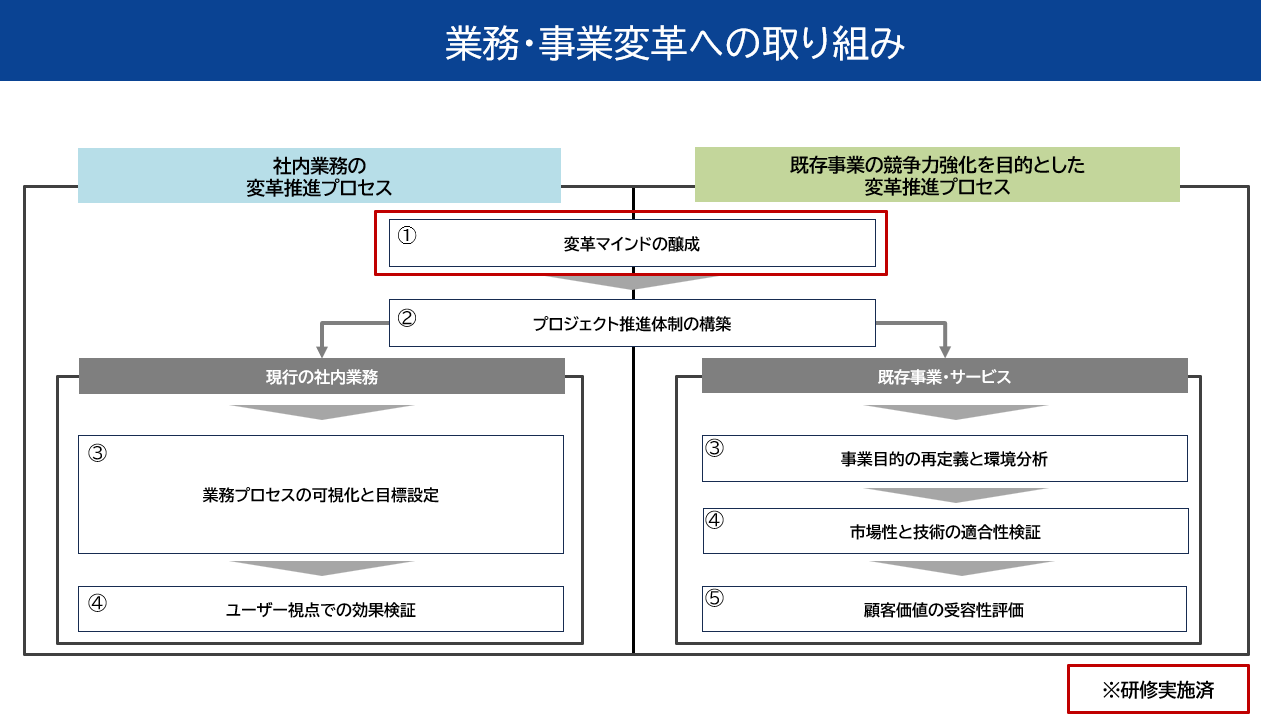

ビジネスアーキテクトに着目した理由は、社内業務だけでなく建設事業全体のデジタル化を推進していくためには、デジタルそのものの専門性に加え、ビジネスの側面の専門性(業務のあり方、あるいは社会やお客様に対する提供価値を変革・創造してゆく専門性)を兼ね備えた人材育成が不可欠と考えたからです。当社ではこれまで「グループ成長戦略の実現に向けたICT戦略」に基づき、業務及び事業のデジタル化に向けた各種施策を推進してきました。その結果、自社開発した建設現場向けのシステムやアプリを社外のパートナーとともに外販する動きも生まれています(※下図「事業創造への取り組み」・「業務・事業変革への取り組み」を参照)。今後さらに建設事業全体のデジタル変革を加速させていくためには、創出したDX事例を外販等の形でさらに発展させ、社外のパートナーとも連携しながら建設現場のプロセスイノベーションに取り組んでいかなければなりません。我々デジタル室には、デジタルの専門性を高いレベルで備える社員は多くいます。今後、社内のDXをさらに加速させ、その価値を業界内外に広く展開していく上では、デジタルの専門性に加え、ビジネス領域の知識やスキルを強化する必要があると考えました。

![]()

デジタル室 ビジネスアプリケーション1グループ

グループ長

芦田様

芦田様

ビジネスアーキテクトは、5類型の中で最も難易度が高いイメージがあり、育成に力を入れていくことにプレッシャーを感じていました。 しかし、“DX人材類型のどこを目指したいか”というヒアリングをデジタル室のメンバーにしてみたところ、「ビジネスアーキテクトを目指したい」という回答が多数得られました。メンバーの向上心に触発され、推進する我々のスイッチが入ったことも、ターニングポイントの一つでした。

屋良様

我々デジタル室の果たす役割をさらに強化するとともに、それを実現するための組織・風土改革の一環として、2023年末に当時の部門長から、各自が今後目指す役割を定め、それぞれの上長と認識を合わせるよう指示がありました。その際、IPAのDX推進人材5類型だけでは、我々デジタル室の位置づけや役割を網羅しきれないため、独自の役割類型を含めて15種類程度が示されました。ビジネスアーキテクトは、その15類型の筆頭・最高峰という位置づけに置かれていました。そこからビジネスアーキテクトを将来の希望として挙げた者が多数いたため育成の取り組みを検討した、という経緯です。

当社の「ビジネスアーキテクト育成プログラム」を実施するに至った決め手をお聞かせください

屋良様

芦田と私で展示会へ足を運び、ウチダ人材開発センタが厚生労働省委託事業として展開する「ビジネスアーキテクト育成講座」を知ったのが、最初の出会いです。ビジネスアーキテクト育成において当社が重視したのは、事業・業務の現状に見合うプログラムを活用し、幅広い社員に向けて知識習得とステップアップを図ること。その観点で研修サービス提供各社さんが提供している既製の講座を探し始めました。しかし、その時点ではそもそもビジネスアーキテクトに特化した研修プログラム自体が少ないだけでなく、あったとしても伴走支援で新規ビジネスの立ち上げをサポートする“実践型”のものが多かったのです。当社のイメージする“ビジネスアーキテクトの概念や変革マインド、ビジネス思考等を含めた基本スキルから学べる講座”は見つけられませんでした。

ウチダ人材開発センタのプログラムは、ビジネスアーキテクトに必要なスキルを基礎から学べるカリキュラムで構成されていたのが、まず目を引いたポイントです。「実態に即したアレンジやオーダーメイドも可能です」とその場で説明を受け、これなら、とピンときました。

デジタル室 ビジネスアプリケーション1グループ

チーフソリューションクリエイター

屋良様

芦田様

少数のスペシャリストを育成するのであれば、厚生労働省委託事業として実施されていた「ビジネスアーキテクト育成講座」へ希望者を参加させることもできたと思います。しかしながら我々の目的は、“ビジネスアーキテクトのスキル、ノウハウを備える人材を広く育てたい”というもの。要望に適うプログラムを探し求めて、“じゃあもう、展示会にでも行ってみるか”と思い立ち、足を運んでみたらウチダさんとの巡り合わせが待っていました。インスピレーションが働いたと言いますか、あの出会いは当社にとって大きかったですね。

「ビジネスアーキテクト育成プログラム」にご参加いただいた方々の属性を教えてください

屋良様

デジタル室所員約100名全員を対象として受講希望者を募った結果、様々なグループから若手、中堅メンバーが参加しています。これまでテーマの異なるプログラムを2回実施し、1回目は15名、2回目は12名が参加しました。

当社の「ビジネスアーキテクト育成プログラム」を受講して感じたご意見をお聞かせください

屋良様

講座内容に関しては、我々から要望をお出しして、かなり綿密にカスタマイズしていただきました。ビジネスアーキテクトに求められるスキルや備えるべき知識は多岐にわたるため、当社の業務内容や事業内容をご理解いただいた上で、育成のためのステップや、それを実現するための個別の研修プログラムをご提案いただけるのが非常にありがたい点です。“前回はこれを学んだので、次回はこの部分を重点的に”など、順を追って学びを深めていくことができますし、講義と演習のバランスも要望に応じて調整していただけます。ニーズに合致したプログラムが実施できているおかげで受講者の満足度も非常に高いですね。現在、3回目の実施を計画しています。

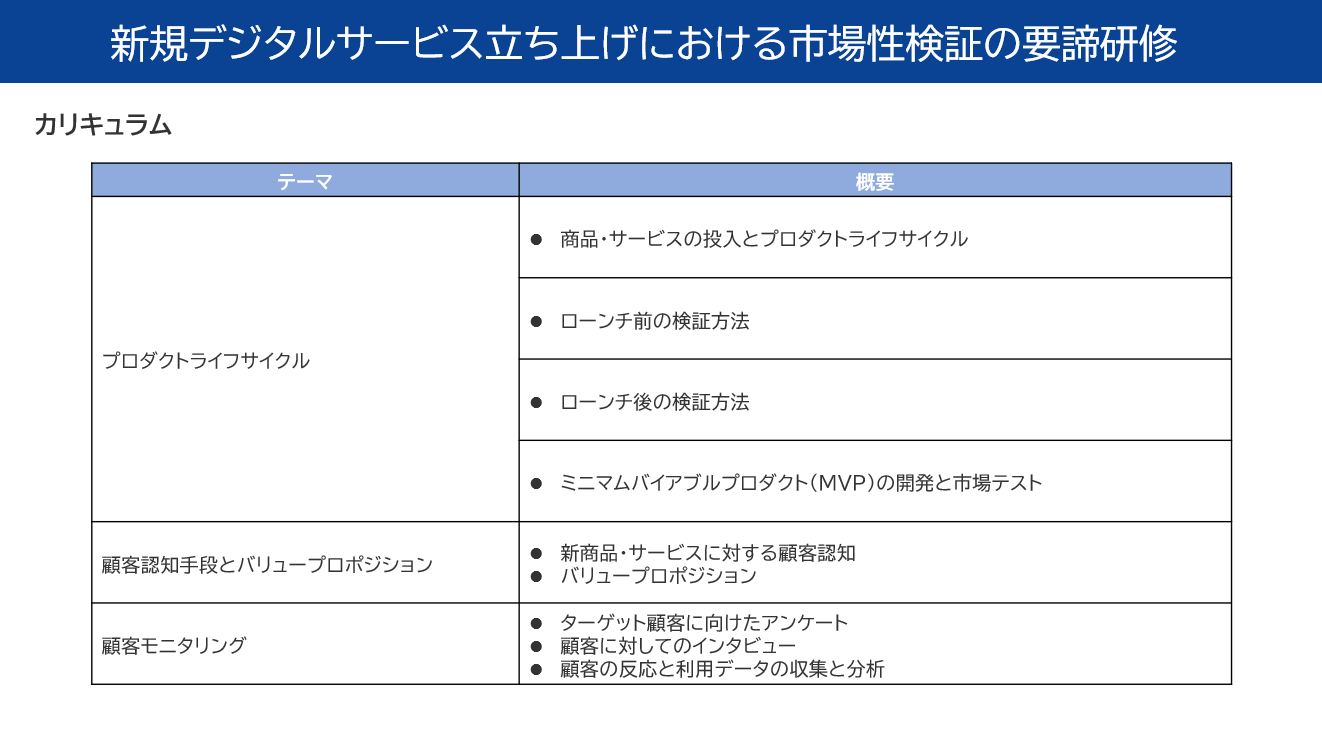

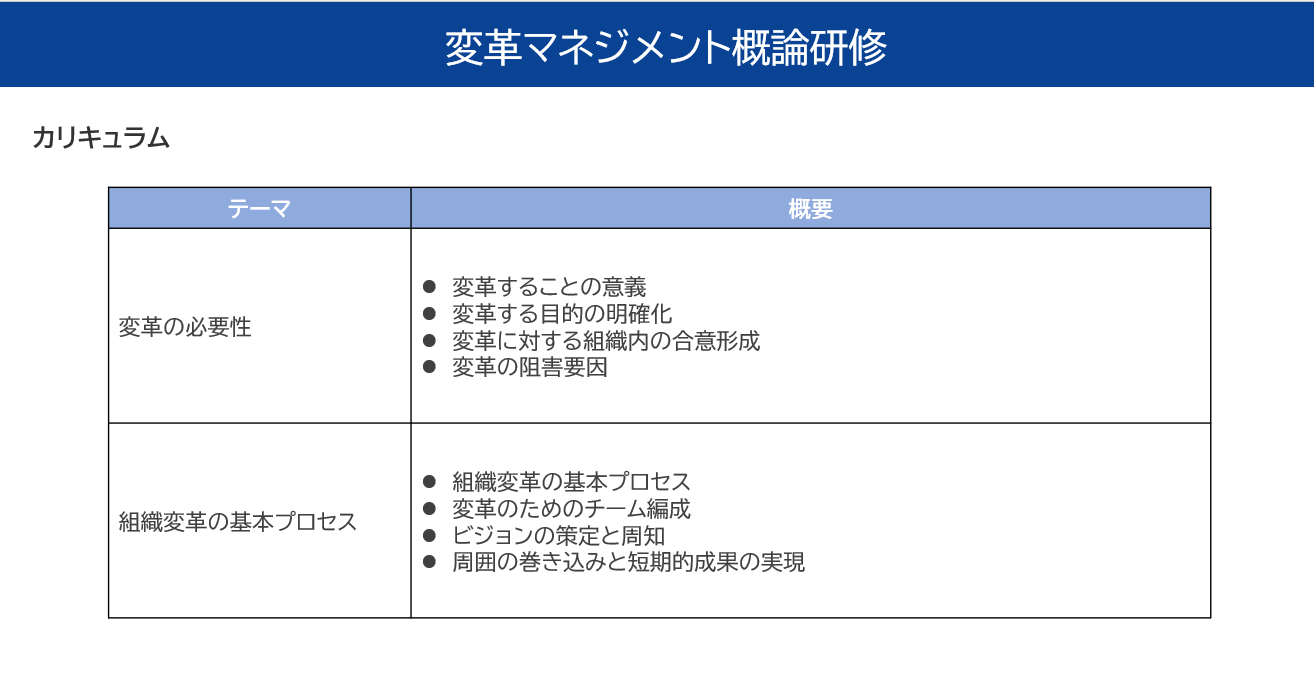

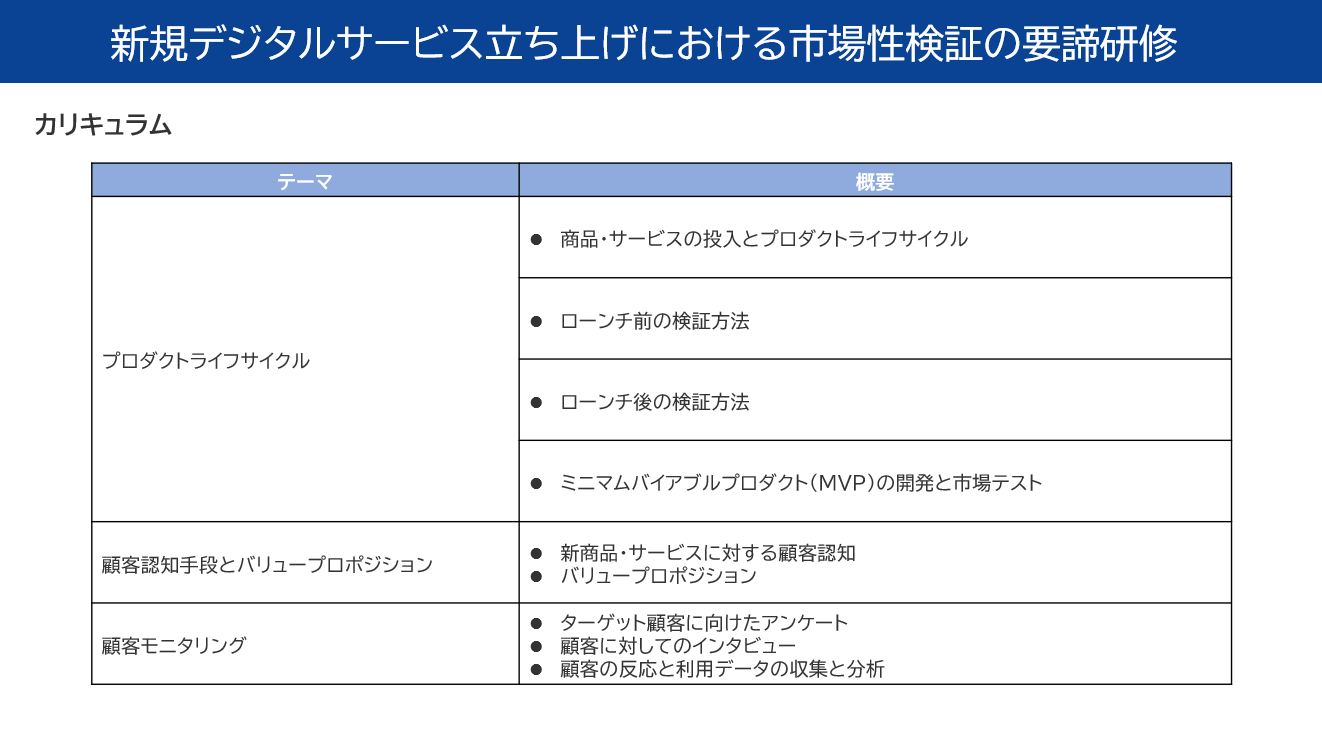

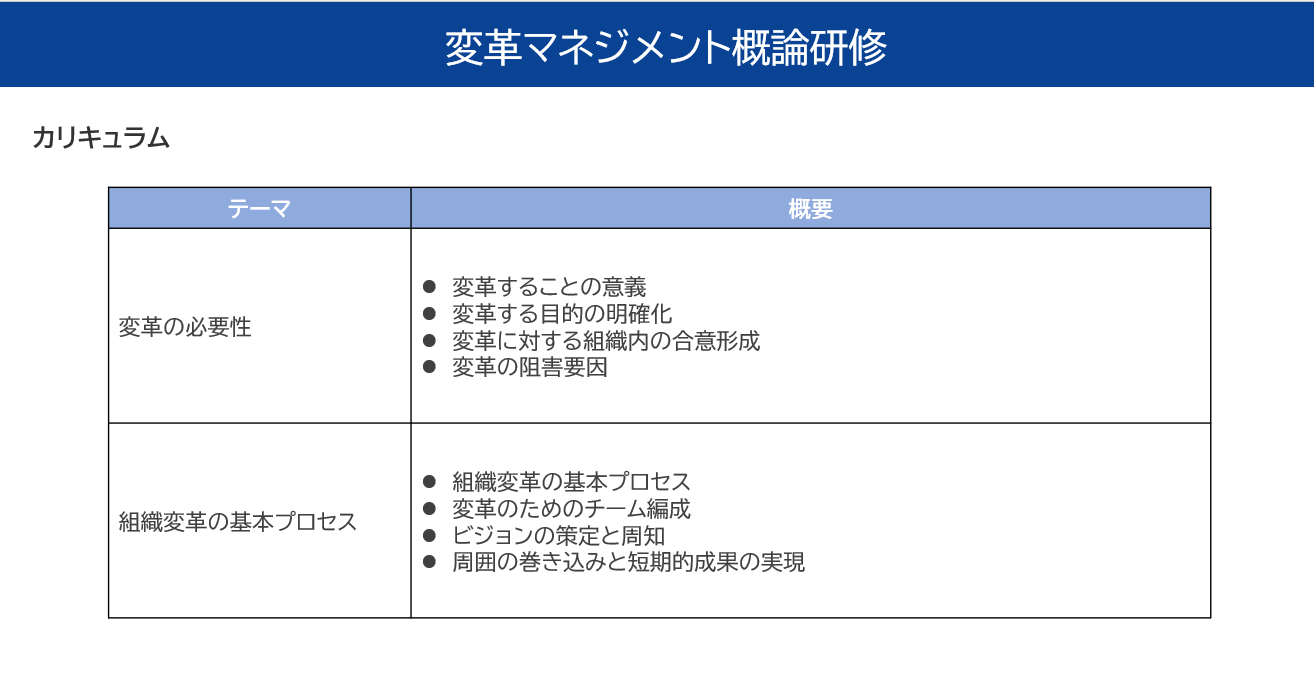

デジタルサービスの外販ビジネス拡大を踏まえ、1回目のテーマは『新規デジタルサービス立ち上げにおける市場性検証の要諦研修』。市場性の検討やビジネスモデルの設計など、DXイントレプレナーとしてビジネス創出を牽引する際に必要となるスキルを学びました。2回目は『変革マネジメント概論研修』。1回目より演習を多めに取り入れ、ビジネスアーキテクトが備えるべき変革マインドやプロジェクトマネジメントのスキルを学びました。デジタル室として年間の人材育成計画を立てているとはいえ、ビジネスアーキテクトのプログラムは初挑戦。ロードマップを描くのが難しい中、ウチダ人材開発センタや講師の方々には精力的にサポートをしていただきました。

『新規デジタルサービス立ち上げにおける市場性検証の要諦研修』カリキュラム

『変革マネジメント概論研修』カリキュラム

屋良様

講師の方々は、ご自身の経験談や一般的な具体事例なども交えながら、大変わかりやすく研修を進めてくださいます。それに対する受講者の質問や意見交換も活発に行われ、とても良い形で双方向コミュニケーションが生み出されていました。

芦田様

研修で学んだ知識やスキルをすぐに現場で活かすのは難しいかもしれませんが、まずはマインドを養うことが大切。日頃は顔を合わせる機会の少ない東京と大阪の社員が同席し、意見交換をしたり、グループワークを行ったりするだけでも意識の向上につながります。誰がどのような分野に長けているのかなど、未知の発見ができるのも利点の一つ。培った社内人脈が、今後の日常業務やビジネスの現場で役立つ場面は少なくないと思います。

『変革マネジメント概論研修』の様子

屋良様

実施後のアンケートでも、グループワークを通して様々な考え方やものの見方を知ることができた、という声が聞かれました。ほかには、“知りたかったスキルやノウハウを得ることができた”、“講義のあとにすぐ演習があるので知識の定着につながった”などの声が寄せられています。

貴社の人材育成について、今後の取り組みや展望をお聞かせください

鳥居原様

当社では2014年頃から情報通信技術を駆使した働き方改革を進めてきましたが、全社員に向けて体系的にDX推進に取り組み始めたのは2023年頃。今後も各層に対する効果的なデジタル教育の環境を整備していくことが必須です。リテラシーの向上は継続的に行いつつ、同時にDXマインドを強化するような取り組みにも、もっと力を入れていかなければいけないと考えています。ビジネスアーキテクト以外では、データ活用やAI等に関してもさらに高度な専門スキルを磨く必要があります。スキルアップにつながるような教育メニューがあれば、ウチダ人材開発センタから、ぜひ、ご紹介いただきたいですね。

【関連研修】

株式会社竹中工務店様

株式会社竹中工務店様